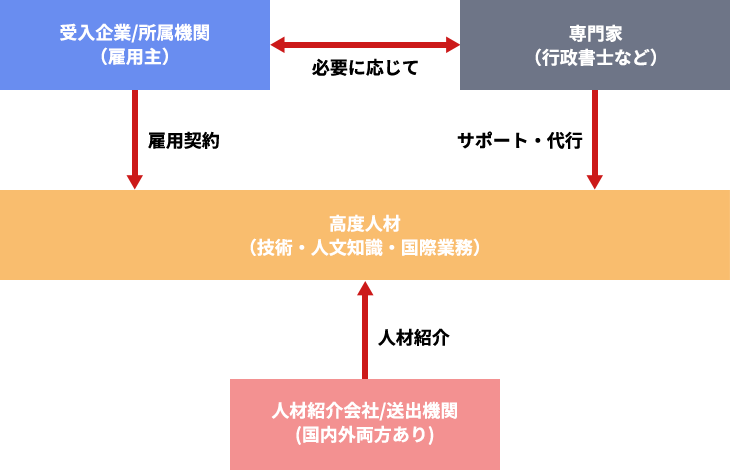

1. 受入れに関わる主な関係者

高度人材を受入れる過程では、いくつかの関係者が連携して進めていきます。それぞれの役割を理解しておくことが、円滑な受入れの第一歩です。

受入企業(雇用主)

高度人材を雇用し、実際に働いてもらう企業です。

雇用契約の締結

日本人と同等以上の労働条件(適正な賃金設定、労働時間、休暇制度など)で雇用契約を結びます。

外国人材が不当な待遇を受けることがないよう、労働関係法令を遵守した契約内容とすることが求められます。

報酬の支払い

契約に基づいた適正な報酬を期日通りに支払います。賃金の不当な天引きなどは禁止されています。

労働法令の遵守

労働基準法、労働安全衛生法など関連法令を遵守します。外国人だからといって、労働条件や安全衛生面で日本人労働者と差を設けることはできません。

職場環境の整備

高度人材が専門性を発揮できるよう、適切な業務環境や指導体制を整備します。また、多様な文化背景を持つ人材が活躍できる職場風土づくりも重要です。

専門家(行政書士など)

入管手続きを専門とする行政書士などの専門家は、在留資格申請に関するサポートを提供します。

在留資格申請のサポート

在留資格認定証明書の交付申請や在留期間更新許可申請など、入管手続きに関する書類作成や申請代行を行います。

適切な在留資格の提案

外国人材の学歴、職歴、業務内容などに基づき、最適な在留資格を提案します。

法令遵守のアドバイス

入管法や労働法など、外国人雇用に関する法令遵守についてアドバイスします。

人材紹介会社

国内外の高度人材候補と企業をマッチングします。

人材の発掘と紹介

必要なスキルや経験を持つ人材を見つけ、企業に紹介します。

選考プロセスのサポート

面接のアレンジや条件交渉などをサポートします。

ビザ申請のアドバイス

在留資格申請に必要な情報提供や、専門家との連携をサポートすることもあります。

2. 準備段階(1ヶ月〜)

高度人材の受入れに先立ち、まずは受入れの目的や必要な人材像を明確にし、社内体制を整備する必要があります。

受入れ体制の整備

人材要件の明確化

必要なスキル、経験、日本語・英語などの語学力、学歴などを具体的に定義します。技術分野なら「Java開発経験3年以上」「クラウドインフラ構築経験者」、国際業務なら「ビジネスレベルの日本語力(JLPT N2以上)」「貿易実務経験」など、できるだけ具体的な要件を設定しましょう。

業務内容の明確化

従事させる業務内容を具体的に定義します。この業務内容が、申請する在留資格の活動内容に合致している必要があります。単純労働は高度人材の在留資格では認められないため、専門的・技術的分野の業務内容であることが重要です。

社内の理解促進

外国人材を受け入れる部署のメンバーに、事前に説明会を実施するなど、社内の理解を促進します。異文化理解や外国人との効果的なコミュニケーション方法などの研修も有効です。

社内担当者の選定

外国人材のサポート担当者を選定し、役割を明確にします。業務面のサポート担当と生活面のサポート担当を分けるなど、体制を整えると良いでしょう。

採用ルートの検討

高度人材を採用するルートはいくつかあります。自社に合ったルートを選びましょう。

人材紹介会社の活用

専門分野に特化した人材紹介会社や、外国人材に特化した紹介会社を活用する方法です。候補者の選定から面接のアレンジまで、採用プロセスをサポートしてくれます。

自社での直接採用

海外の大学や専門学校と提携したり、海外の就職フェアに参加したりして、直接採用活動を行う方法です。社内に採用ノウハウがある場合に有効です。

国内の留学生採用

日本の大学や専門学校で学ぶ留学生を採用する方法です。既に日本での生活に慣れているため、生活面でのサポートが比較的少なくて済むメリットがあります。

海外現地法人からの転籍

海外の関連会社や子会社から、優秀な人材を日本に転籍させる方法です。既に会社の業務や文化に慣れているため、スムーズに業務に取り組めるメリットがあります。

雇用条件の確定

給与水準の設定

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、同等の仕事をする日本人と同等以上の給与を設定する必要があります。業界や地域の相場、経験年数などを考慮して、適切な給与水準を設定しましょう。

勤務条件の設定

勤務時間、休日、残業の有無、契約期間などの労働条件を確定します。これらも日本人と同等の条件である必要があります。

福利厚生の検討

社会保険(健康保険、厚生年金)への加入は法的義務ですが、それ以外にも住宅補助、語学研修支援、一時帰国休暇など、外国人材向けの福利厚生を検討すると良いでしょう。

雇用契約書の作成

これらの条件を明記した雇用契約書(案)を作成します。外国人材にも理解しやすいよう、英語など母国語での併記も検討すると良いでしょう。

準備段階で押さえるべきポイント

- 必要な人材の要件定義(スキル、経験、語学力など)

- 業務内容と就労環境の整備

- 採用ルートの選定(直接採用、人材会社利用など)

- 雇用条件の確定(給与、勤務時間、契約期間など)

- 社内の受け入れ体制構築(担当者選定、理解促進など)

3. 在留資格認定証明書(COE)交付申請(2ヶ月〜)

候補者が決まったら、次は在留資格の申請です。海外から高度人材を招へいする場合は、まず在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、通称COE)の交付申請を行います。

- 必要書類の準備(2~3週間)

- 出入国在留管理庁への申請(1日)

- 審査(1~2ヶ月)

- 在留資格認定証明書交付

- ビザ(査証)申請・取得(1~2週間)

- 入国・就労開始

- 高度人材としての在留・就労

必要書類の準備

在留資格認定証明書の交付申請には、多くの書類が必要です。入念に準備しましょう。

申請書

「在留資格認定証明書交付申請書」を出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入します。

申請人(外国人材)の書類

- パスポートのコピー

- 証明写真(4cm×3cm)

- 履歴書

- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書のコピー

- 職務経歴証明書(職歴がある場合)

- 日本語または英語能力を証明する資格証明書(JLPT、TOEIC等)

受入企業の書類

- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 決算報告書(直近の事業年度のもの)

- 会社案内やパンフレット

- 法人税の納税証明書

- 社会保険料納付証明書

- 従業員数や外国人雇用状況を示す資料(労働保険概算・増加概算確定保険料申告書など)

雇用関係書類

- 雇用契約書または労働条件通知書

- 給与額を証明する資料(給与規程など)

- 職務内容を詳細に記載した説明書

- 組織図(申請人の地位を明記したもの)

専門性を証明する書類

- 技術分野:業務で使用する技術や専門知識を説明する資料、保有資格証明など

- 人文知識分野:業務内容と専門性を説明する資料、プロジェクト実績など

- 国際業務分野:外国の文化に基づく思考・感受性を必要とする理由の説明書など

出入国在留管理庁への申請

申請場所

申請は受入企業(所属機関)の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または出張所に行います。

申請方法

窓口での申請、郵送による申請、オンラインによる申請(一部在留資格のみ)があります。窓口申請の場合は、予約が必要な場合もあります。

申請手数料

在留資格認定証明書の交付申請に手数料はかかりません。

審査と交付

審査期間

審査には通常1〜3ヶ月程度かかります。ただし、申請時期や案件の複雑さによって前後します。

追加資料の提出

審査の過程で追加資料の提出を求められることがあります。速やかに対応しましょう。

交付

審査の結果、許可されると在留資格認定証明書が交付されます。不許可の場合は「不交付通知書」が交付されます。

COEの有効期間

交付された在留資格認定証明書の有効期間は、通常3ヶ月です。この期間内にビザ申請を行う必要があります。

専門家の活用

在留資格申請は複雑な手続きが多いため、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。特に初めて外国人を雇用する企業や、申請実績の少ない企業は、専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

4. ビザ(査証)申請・取得(1週間〜)

在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、次は外国人材によるビザ(査証)の申請・取得です。

COEの送付

交付された在留資格認定証明書の原本を、外国人材に送付します。EMS(国際スピード郵便)や信頼できる国際宅配便サービスを利用して、確実に届くようにしましょう。

ビザ申請

申請場所

外国人材は、自国の日本国大使館または領事館でビザを申請します。

必要書類

- 在留資格認定証明書(原本)

- パスポート

- ビザ申請書

- 証明写真

- その他、大使館・領事館が指定する書類

申請手数料

申請には手数料がかかります。金額は国や査証の種類によって異なります。

ビザ取得

審査の結果、問題がなければビザが発給されます。審査期間は通常1週間程度ですが、国や時期によって異なります。

5. 来日・入国手続き(数日〜)

ビザを取得したら、いよいよ来日です。初めて日本に来る高度人材にとって、この段階は非常に不安が大きいものです。丁寧なサポートを心がけましょう。

渡航の準備

航空券の手配

外国人材が自身で手配する場合もありますが、受入企業がサポートすることも多いです。

来日日の調整

入国後の諸手続きを考慮し、平日に来日するよう調整するのが理想的です。

住居の確保

来日前に住居を確保しておく必要があります。社宅、社員寮、賃貸物件など、適切な住居を準備します。

空港出迎えと初期サポート

空港への出迎え

初めての来日の場合は特に、空港での出迎えが望ましいです。公共交通機関の使い方や、日本の基本的なルールなどを案内します。

初期生活用品の準備

住居には、最低限の生活用品(寝具、食器、調理器具など)を準備しておくと良いでしょう。

生活オリエンテーション

日本での生活に関する基本情報(緊急連絡先、近隣の医療機関、買い物場所、公共交通機関の利用方法など)を伝えます。

6. 受入れ後の手続きとフォローアップ(随時)

高度人材の来日後は、さまざまな行政手続きが必要です。また、業務や生活面でのフォローアップも重要です。

行政手続き

住民登録

来日後14日以内に、居住地の市区町村役場で住民登録(転入届)を行います。在留カードを持参し、住居地を届け出ます。

マイナンバーの取得

住民登録後、マイナンバー通知書が郵送されます。マイナンバーカードの申請も検討すると良いでしょう。

社会保険加入

健康保険と厚生年金の加入手続きを行います。会社の社会保険事務担当者が手続きします。

雇用保険加入

雇用保険の加入手続きを行います。これも会社の担当者が手続きします。

銀行口座開設

給与振込用の銀行口座を開設します。英語対応可能な銀行や、外国人向けサービスのある銀行を選ぶと良いでしょう。

生活支援

住環境の整備

住居の契約書の説明、基本的な設備(ガス、水道、電気、インターネットなど)の使い方、近隣との付き合い方などを説明します。

生活情報の提供

買い物場所、医療機関、公共施設、交通機関などの情報を提供します。生活情報をまとめた資料(できれば母国語または英語)を用意すると良いでしょう。

緊急時の対応方法

災害時の避難場所や連絡方法、病気やけがの際の対処法などを説明します。緊急連絡先リストを作成しておくと安心です。

日本語学習支援

必要に応じて、日本語学習の機会や教材を提供します。社内で日本語教室を開催したり、外部の日本語学校を紹介したりする方法があります。

業務サポート

OJTと業務研修

業務内容や社内ルールについて、丁寧に説明します。できれば専任のメンター(指導担当者)をつけると良いでしょう。

社内コミュニケーション支援

社内文書や会議の言語について、配慮が必要です。必要に応じて通訳や翻訳のサポートを検討しましょう。

キャリア開発支援

定期的に面談を行い、キャリア開発や能力向上のサポートを行います。研修や資格取得支援なども検討すると良いでしょう。

定期面談とフォローアップ

定期面談の実施

定期的(月1回など)に面談を行い、業務や生活面での課題や困りごとをヒアリングします。

問題解決のサポート

面談で把握した課題に対して、具体的な解決策を提案し、実行します。

多文化理解の促進

社内の異文化理解を促進するための取り組み(研修、交流会など)を継続的に実施します。

在留期間更新と高度専門職への移行

在留期間更新

在留期間が満了する3ヶ月前から更新申請が可能です。必要書類を準備し、期限に余裕を持って申請しましょう。

高度専門職への移行

一定の条件を満たせば、「高度専門職」という、より優遇された在留資格への変更が可能です。ポイント制で70点以上を獲得することが条件です。高度専門職になると、在留期間が長くなる(最長5年)、複合的な活動が認められる、一定期間後の永住許可申請が容易になるなどのメリットがあります。

まとめ

高度人材(技術・人文知識・国際業務)の受入れは、準備から就労開始、そして定着支援まで、複数のステップを経て進みます。初めて取り組む企業にとっては複雑に感じられるかもしれませんが、ステップごとに丁寧に進めることで、スムーズな受入れが可能になります。化」という視点で受け入れることが大切です。

適切な受入れ準備と継続的なサポートを通じて、高度人材がその能力を最大限に発揮できる環境を整えることで、企業と高度人材の双方にとって実りある関係を構築することができるでしょう。