1. 制度の目的と背景

これまでの「技能実習制度」は、「開発途上国への技能移転による国際貢献」という目的を掲げていましたが、実態としては日本の人手不足を補う「労働力」として運用される側面が強く、この目的と実態のズレが、人権侵害や、原則転職ができないことによるミスマッチなどの問題を生じさせていました。

新しい「育成就労制度」は、こうした課題を正面から見直し、制度の目的をシンプルかつ明確にしています。

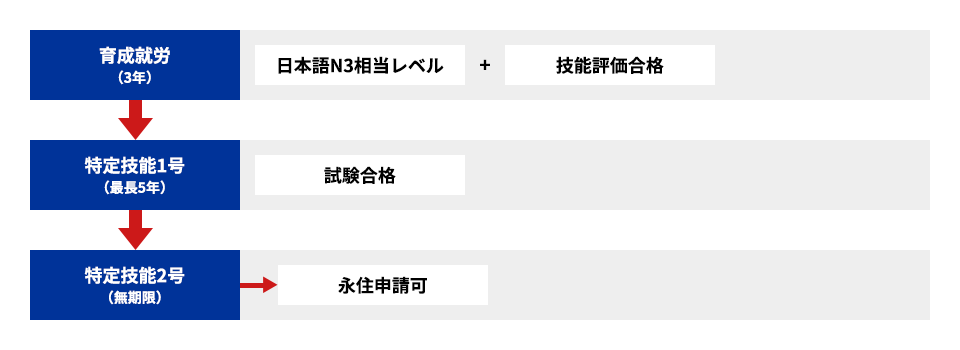

育成就労制度の目的は「国内企業で戦力となる人材を計画的に育成し、長期定着させる」ことです。3年間で日本語N3相当+分野別技能を習得し、特定技能へスムーズに移行できるキャリアパスを制度化します。

育成就労制度が生まれた背景

- 技能実習の「技能移転」建前と実態(労働力確保)のズレを是正

- 実践的な人材育成+国内確保への転換

- 日本語・技能レベルを数値化し、ミスマッチと人権侵害を防止

2. 育成就労制度の全体像(技能実習制度との比較)

新しい「育成就労制度」は、特に中小企業の皆様が外国人材を「育成し、長く雇用する」という視点で、現行の「技能実習制度」から大きく変わります。

| 育成就労制度(新) | 技能実習制度(現行) | |

|---|---|---|

| 制度目的 | 人材の育成+国内確保 | 国際貢献(技能移転) |

| 在留期間 | 3年 → 評価合格で特定技能へ | 最長5年(1号~3号) |

| 転籍 | 同職種等なら一定条件で公式認可 | 原則不可(例外のみ) |

| 支援体制 | 企業+監理支援機関(仮称) | 監理団体型/企業単独型 |

| 賃金 | 同一労働同一賃金を明確化 | 規定あるが低廉傾向が課題 |

| 評価 | 日本語・技能試験 → 移行判定 | 技能検定(基礎3級→随時2級) |

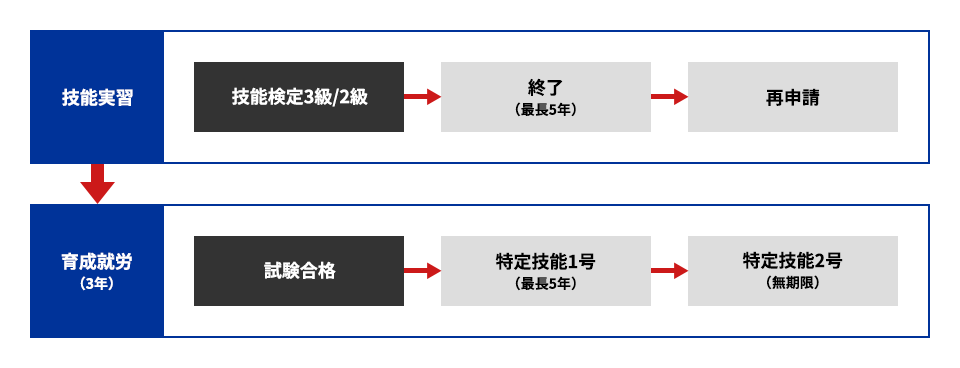

制度比較フロー図

キャリアステップ

育成就労(3年)から特定技能1号(最長5年)、特定技能2号(無期限)という一貫した長期キャリアのパスが明確になったことで、外国人材が自身のキャリアを計画的に構築しやすくなります。また、企業としても人材育成の見通しが立てやすくなるメリットがあります。

3. 対象分野(2025年案)

育成就労制度の対象となるのは、日本の特定産業分野(特定技能制度の対象分野)と基本的に同じ分野になっており、3年間の育成期間を終えた後、スムーズに特定技能1号へ移行できるようにするためです。

現在、特定技能制度で外国人材が活躍している以下の分野が対象になると見込まれています。

| 育成就労産業分野 (想定) | 仕事内容 |

|---|---|

| 介護 (かいご) | 高齢者や障がいのある方の身体介護(入浴・食事・排泄の介助など) |

| ビルクリーニング | 商業施設やオフィスビルなどの清掃 |

| 工業製品製造業 (こうぎょうせいひんせいぞうぎょう) | 機械・金属加工、電子機器組み立て、金属表面処理、印刷・製本、縫製など工場の作業 |

| 建設 (けんせつ) | 土木・建築現場での作業(型枠施工、左官、鉄筋施工、配管など様々な職種) |

| 造船・舶用工業 (ぞうせん・はくようこうぎょう) | 船体やエンジンなどの製造・修理(溶接、塗装、鉄工など) |

| 自動車整備 (じどうしゃせいび) | 車の点検・整備・分解整備など |

| 航空 (こうくう) | 空港での地上支援業務(グランドハンドリング)や航空機の整備 |

| 宿泊 (しゅくはく) | ホテルや旅館でのフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど |

| 農業 (のうぎょう) | 栽培管理(種まき、水やりなど)、集出荷、家畜の飼育管理など |

| 漁業 (ぎょぎょう) | 漁具の作成・修理、漁労機械の操作、水産物の採捕、養殖業での育成管理など |

| 飲食料品製造業 (いんしょくりょうひんせいぞうぎょう) | 食品・飲料の製造加工全般 |

| 外食業 (がいしょくぎょう) | レストランなどでの調理や接客、店舗管理など |

| 自動車運送業 (じどうしゃうんそうぎょう) | バス・タクシー・トラックの運転 |

| 鉄道 (てつどう) | 線路や駅の設備整備、車両整備、駅での案内業務など |

| 林業 (りんぎょう) | 森林での育林、木材の伐採、林業機械の操作など |

| 木材産業 (もくざいさんぎょう) | 木材の加工、木造建築資材の製造、木造建築物の組み立てなど |

最終的な対象分野や業務内容は、今後の政府の決定(分野別運用方針など)で確定します。

主要分野のニーズと特徴

- 介護分野:

高齢化社会を支える人材として最も需要が高く、N3以上の日本語能力が特に重視される - 建設分野:

インフラ整備や災害復旧に不可欠で、将来的に特定技能2号への道も開かれている - 製造業・農業:

日本の基幹産業を支える重要分野として、技術習得と定着が期待される

4. 就労とキャリアの流れ

育成就労制度の最大の特徴は、3年間の育成期間を経て特定技能への明確な移行パスが確立されている点です。外国人材は長期的なキャリア展望を持ち、企業は計画的な人材育成が可能になります。

キャリアステップ

入国時

日本語N5程度(基礎的な日常会話レベル)3年間

日本語N3 + OJT/OFF-JTで専門技能習得試験合格

特定技能制度へ移行し、最長無期限・家族帯同も可能に

「育成就労制度」で日本にやってくる外国人材の多くは、入国時点では日本語の基礎が分かる程度(日本語能力N5レベル)です。

彼らは、最初の3年間を育成就労期間として企業でOJT(職場での実務研修)とOFF-JT(座学研修など)を組み合わせて実務経験を積みながら、仕事に必要な日本語能力(日本語能力N3レベル相当を目指す)や、専門分野の技能を習得します。

3年間で必要な日本語と技能の試験に合格すれば、次のステップである「特定技能1号(最長5年間)」へスムーズに移行できます。

そして、さらに高いレベルの試験に合格すれば、在留期間に上限がない「特定技能2号」へ移行し、日本で無期限に働くことが可能です。

5. 企業の義務・支援体制

「育成就労制度」で外国人材を受け入れる企業には、彼らが日本で安心して働き、成長するための環境を整える義務があります。

| 主な義務 | 内容 | 実務ポイント |

|---|---|---|

| 支援計画策定 | 生活指導・日本語教育・キャリア形成 | フォーマットを監理支援機関と共有 |

| 日本語学習支援 | オンライン教材+現場OJT | N3合格までロードマップ化 |

| 労働条件確保 | 同一労働同一賃金・安全衛生 | 勤怠システム多言語化 |

| 転籍手続支援 | ハローワーク届出等 | 専門家(行政書士等)連携 |

不適切対応時は受入停止・許可取消しのリスクがあります。コンプライアンス体制の構築は必須です。

監理支援機関の役割

育成就労制度では、「監理支援機関」(仮称)が重要な役割を担います。これは現行の技能実習制度における監理団体に相当しますが、単なる監視ではなく、企業と外国人材の双方を支援する役割に重点が置かれています。

- 在留資格申請手続きの代行

- 日本語教育プログラムの提供

- 生活環境整備のサポート

- 定期面談による就労状況確認

- 転籍支援や特定技能への移行サポート

6. 制度開始まで今から始めたい準備~3ステップ~

STEP 1 . 現行「特定技能制度」の活用と情報収集(今すぐ~)

- 現行の「特定技能制度」など、比較的新しい制度での外国人材受入れを経験し、採用から受入れ、社内での育成、日々の管理、生活支援などの基本的な運用フローを学び、自社の課題や必要なノウハウを把握。

- 国(出入国在留管理庁など)や業界団体が開催するセミナー・説明会に参加し、最新の制度情報を収集する。

STEP 2 . 社内体制と人事制度の整備、パートナー探し(~2026年)

- 外国人材受入れの担当者や部署を明確にし、外国人材が働く上での社内ルールやマニュアル作成を進める。「やさしい日本語」や多言語対応など、コミュニケーション環境の整備も重要です。

- 「同一労働同一賃金」に対応できるよう、外国人材の賃金テーブルの見直しを検討。

- 信頼できる「監理支援機関(仮称)」となり得る機関の情報収集や、関係構築を始めます。

STEP 3 . 制度移行への最終準備(施行直前)

- 新しい制度の詳細が固まったら、自社の支援計画フォーマットを策定したり、万が一転職(転籍)希望者が出た場合の対応シミュレーションを行ったりと、具体的な運用に向けた最終準備を整える。

- 監理支援機関(仮称)との契約手続きを進める。

今から現行の「特定技能制度」を活用して外国人材受け入れの実務を経験し、自社の受け入れ・育成体制のPDCAサイクルを回しておくことは、新しい「育成就労制度」が始まった際にスムーズに移行し、競合他社に先んじて外国人材活用を成功させるための強力なアドバンテージとなるでしょう。

今から始めたい準備アクション

育成就労制度を定めた法律は、2024年6月に成立しました。ただし、制度が実際にスタートする日(施行日)や、具体的な細かいルール(どの分野で何人受け入れられるか、転籍の具体的な手続き、計画の認定基準など)は、これから国の省令や方針で決められていきます。

施行日は、法律の公布から3年以内と定められており、遅くとも2027年6月までには始まる見込みです。

「育成就労制度」は、中小企業が人手不足の課題を解決するだけでなく、多様な人材と共に成長し、グローバル化に対応できる強い組織を作るための大きな一歩となる可能性があります。

まずは、この記事で紹介した情報を参考に、外国人材受け入れという新しい挑戦について、社内で検討を始めてみてはいかがでしょうか。

1.情報収集

業界団体セミナーや出入国在留管理庁の説明会に参加

2.社内体制整備

外国人材受入れマニュアルの作成と研修実施

3.現行制度活用

特定技能制度での受入れ経験を蓄積

4.日本語教育環境

やさしい日本語や多言語対応の準備

用語集

育成就労制度