1. 制度の目的 ─ “国際貢献”から始まった人材育成モデル

1993 年に創設された技能実習制度は「開発途上国の人材に日本の技能を移転し、母国の経済発展に役立ててもらう」という国際貢献を掲げた制度です。受入企業側は OJT を通じて生産現場を支え、実習生は帰国後に学んだ技術を活かす――そんな“Win‑Win”を想定してスタートしました。

技能実習制度の目的

日本の技能・知識・技術を学ぶ機会の提供

開発途上国から来る技能実習生に対し、業務を通じて日本の技能・技術を学び取ってもらい、帰国後、実習生本人の職業生活の向上や経済産業の発展に貢献する。

開発途上国への技術移転/実習生の母国経済発展への貢献

帰国後、日本で修得した能力やノウハウを発揮してもらい、品質管理やコスト意識の定着、生産性向上、企業活動の改善に貢献する。

国際貢献の一環

実習生を受入ることで社内の活性化や生産性向上につなげるとともに、今後の外国企業との関係強化、経営の国際化をはかる。

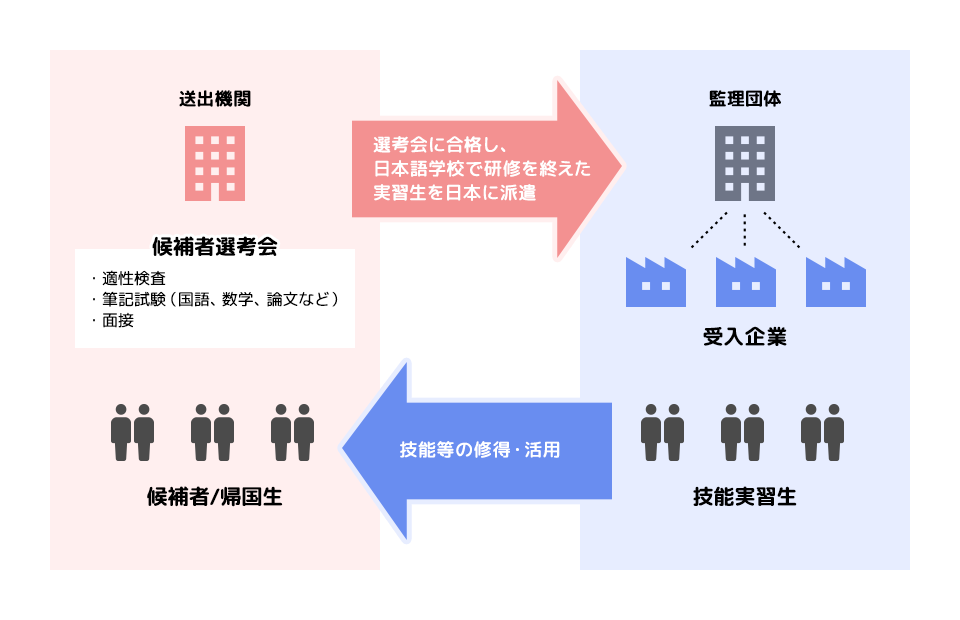

2. 受入方式は2パターン ― 団体監理型と企業単独型

主流の方式は「団体監理型」で、営利を目的としない協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生を受入、実習実施機関となる加入企業で技能実習を実施する方式です。

もうひとつは「企業単独型」で、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入て技能実習を実施する方式となります。

| 団体監理型 |

|---|

| ・監理団体が間に入る ・書類作成などをサポート ・中小企業に適している |

| 企業単独型 |

|---|

| ・海外現地子会社などから直接受入れ ・すべて自社で手続き・管理 ・大企業・海外拠点のある企業向け |

受入フローや書類作成を 監理団体が支援してくれる 団体監理型は、人的リソースが限られる中小企業でも始めやすいのが利点です。

3. 実習期間とステップ(技能実習1号→3号)

技能実習のステップアップ

| 実習期間 | 実習内容 (条件) | 習得技能 | |

|---|---|---|---|

| 技能実習1号 | 1年以内 | 学科研修+現場OJT | 基礎習得 |

| 技能実習2号 | 最大2年 | 技能実習計画に基づき実務に従事 (技能検定3級合格が条件) | 応用技能 |

| 技能実習3号 | 最大2年 | 技能実習計画に基づき実務に従事 (技能検定2級合格が条件) | 熟練技能 |

技能実習制度は段階的なステップアップの仕組みを採用しており、最長5年間の在留が可能です。

4. 受入れ可能な職種

2025 年4月時点で91 職種168 作業が対象となっています。

| 区分 | 職種 | 作業名 |

|---|---|---|

| 1.農業・林業関係 3職種7作業 | 耕種農業 | 施設園芸 |

| 畑作・野菜 | ||

| 果樹 | ||

| 畜産農業 | 養豚 | |

| 養鶏 | ||

| 酪農 | ||

| 林業 | 育林・素材生産作業 | |

| 2.漁業関係 2職種10作業 | 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 |

| 延縄漁業 | ||

| いか釣り漁業 | ||

| まき網漁業 | ||

| 曳網漁業 | ||

| 刺し網漁業 | ||

| 定置網漁業 | ||

| かに・えびかご漁業 | ||

| 棒受網漁業 | ||

| 養殖業 | ホタテガイ・マガキ養殖作業 | |

| 3.建設関係 22職種33作業 | さく井 | パーカッション式さく井工事作業 |

| ロータリー式さく井工事作業 | ||

| 建築板金 | ダクト板金作業 | |

| 内外装板金作業 | ||

| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | |

| 建具製作 | 木製建具手加工作業 | |

| 建築大工 | 大工工事作業 | |

| 型枠施工 | 型枠工事作業 | |

| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 | |

| とび | とび作業 | |

| 石材施工 | 石材加工作業 | |

| 石張り作業 | ||

| タイル張り | タイル張り作業 | |

| かわらぶき | かわらぶき作業 | |

| 左官 | 左官作業 | |

| 配管 | 建築配管作業 | |

| プラント配管作業 | ||

| 熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 | |

| 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 | |

| カーペット系床仕上げ工事作業 | ||

| 鋼製下地工事作業 | ||

| ボード仕上げ工事作業 | ||

| カーテン工事作業 | ||

| サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 | |

| 防水施工 | シーリング防水工事作業 | |

| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 | |

| ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 | |

| 表装 | 壁装作業 | |

| 建設機械施工 | 押土・整地作業 | |

| 積込み作業 | ||

| 掘削作業 | ||

| 締固め作業 | ||

| 築炉 | 築炉作業 | |

| 4.食品製造関係 11職種19作業 | 缶詰巻締 | 缶詰巻締 |

| 食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工作業 | |

| 加熱性水産加工 食品製造業 | 節類製造 | |

| 加熱乾製品製造 | ||

| 調味加工品製造 | ||

| くん製品製造 | ||

| 非加熱性水産加工 食品製造業 | 塩蔵品製造 | |

| 乾製品製造 | ||

| 発酵食品製造 | ||

| 調理加工品製造 | ||

| 生食用加工品製造 | ||

| 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造作業 | |

| 牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造作業 | |

| 牛豚精肉商品製造作業 | ||

| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 | |

| パン製造 | パン製造作業 | |

| 惣菜製造業 | 惣菜加工作業 | |

| 農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 | |

| 医療・福祉施設給⾷製造 | 医療・福祉施設給⾷製造 | |

| 5.繊維・衣服関係 13職種22作業 | 紡績運転 | 前紡工程作業 |

| 精紡工程作業 | ||

| 巻糸工程作業 | ||

| 合撚糸工程作業 | ||

| 織布運転 | 準備工程作業 | |

| 製織工程作業 | ||

| 仕上工程作業 | ||

| 染色 | 糸浸染作業 | |

| 織物・ニット浸染作業 | ||

| ニット製品製造 | 丸編みニット製造作業 | |

| 靴下製造作業 | ||

| たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造作業 | |

| 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製作業 | |

| 紳士服製造 | 紳士既製服製造作業 | |

| 下着類製造 | 下着類製造作業 | |

| 寝具製作 | 寝具製作作業 | |

| カーペット製造 | 織じゅうたん製造作業 | |

| タフテッドカーペット製造作業 | ||

| ニードルパンチカーペット製造作業 | ||

| 帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 | |

| 布はく縫製 | ワイシャツ製造作業 | |

| 座席シート縫製 | 自動車シート縫製作業 | |

| 6.機械・金属関係 17職種34作業 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 |

| 非鉄金属鋳物鋳造作業 | ||

| 鍛造 | ハンマ型鍛造作業 | |

| プレス型鍛造作業 | ||

| ダイカスト | ホットチャンバダイカスト作業 | |

| コールドチャンバダイカスト作業 | ||

| 機械加工 | 普通旋盤 | |

| フライス盤 | ||

| 数値制御旋盤 | ||

| マシニングセンタ | ||

| 金属プレス加工 | 金属プレス作業 | |

| 鉄工 | 構造物鉄工作業 | |

| 工場板金 | 機械板金作業 | |

| めっき | 電気めっき作業 | |

| 溶融亜鉛めっき作業 | ||

| アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 | |

| 仕上げ | 治工具仕上げ作業 | |

| 金型仕上げ作業 | ||

| 機械組立仕上げ作業 | ||

| 機械検査 | 機械検査作業 | |

| 機械保全 | 機械系保全作業 | |

| 電子機器組立て | 電子機器組立て作業 | |

| 電気機器組立て | 回転電機組立て作業 | |

| 変圧器組立て作業 | ||

| 配電盤・制御盤組立て作業 | ||

| 開閉制御器具組立て作業 | ||

| 回転電機巻線製作作業 | ||

| プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 | |

| プリント配線板製造作業 | ||

| アルミニウム圧延・押出製品製造 | 引抜加工作業 | |

| 仕上げ作業 | ||

| 金属熱処理業 | 全体熱処理作業 | |

| 表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業 | ||

| 部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業 | ||

| 7.その他 21職種39作業 | 家具製作 | 家具手加工作業 |

| 印刷 | オフセット印刷作業 | |

| グラビア印刷 | ||

| 製本 | 製本作業 | |

| プラスチック成形 | 圧縮成形作業 | |

| 射出成形作業 | ||

| インフレーション成形作業 | ||

| ブロー成形作業 | ||

| 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 | |

| 塗装 | 建築塗装作業 | |

| 金属塗装作業 | ||

| 鋼橋塗装作業 | ||

| 噴霧塗装作業 | ||

| 溶接 | 手溶接 | |

| 半自動溶接 | ||

| 工業包装 | 工業包装作業 | |

| 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き作業 | |

| 印刷箱製箱作業 | ||

| 貼箱製造作業 | ||

| 段ボール箱製造作業 | ||

| 陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形作業 | |

| 圧力鋳込み成形作業 | ||

| パッド印刷作業 | ||

| 自動車整備 | 自動車整備作業 | |

| ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 | |

| 介護 | 介護 | |

| クリーニング | リネンサプライ仕上げ作業 | |

| 一般家庭用クリーニング作業 | ||

| コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | |

| 宿泊 | 接客・衛生管理 | |

| RPF製造 | RPF製造作業 | |

| 鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 | |

| ゴム製品製造 | 成形加工 | |

| 押出し加工 | ||

| 混練り圧延加工 | ||

| 複合積層加工 | ||

| 鉄道車両整備 | 走行装置検修・解ぎ装 | |

| 空気装置検修・解ぎ装 | ||

| 木材加工 | 機械製材作業 | |

| 主務大臣が告示で定める職種・作業 2職種4作業 | 空港グランドハンドリング | 航空機地上支援 |

| 航空貨物取扱 | ||

| 客室清掃 | ||

| ボイラーメンテナンス | ボイラーメンテナンス |

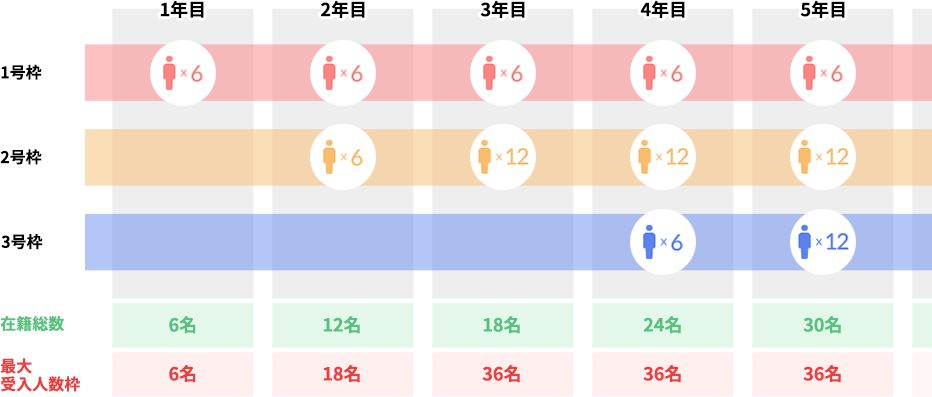

6. 受入れ可能人数

受入企業の常勤職員数によって受入可能な技能実習生の上限数が定められています。

- 人数は「常勤職員数」×区分ごとの倍率で決まる

- 優良基準適合企業(いわゆる“優良企業”)になると枠が最大6倍に拡大

- 2027 年に予定される育成就労制度でも、おおむね同水準の上限が維持される方向性(詳細は今後の政省令で確定)

基本人数枠(通常企業/団体監理型・企業単独型共通)

| 受入企業の常勤職員数 | 技能実習生1号の受入人数枠 |

|---|---|

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |

| 201~300人 | 15人以内 |

| 101~200人 | 10人以内 |

| 51~100人 | 6人以内 |

| 50人以下 | 5人以内 |

| 40人以下 | 4人以内 |

| 30人以下 | 3人以内 |

第2号は「第1号の上限と同数」まで、第3号は「常勤職員総数の 1/10(10 %)」まで。

優良基準適合企業の拡大枠

優良と認定されると 第1号=2倍/第2号=4倍/第3号=6倍 に緩和されます。

優良基準の主な要件

技能検定合格率、失踪ゼロ、相談体制、地域共生などで150点満点中60%以上をクリアすること。

※技能実習生は在留1年目の技能実習生は「技能実習生1号」、2、3年目は「技能実習生2号」4、5年目は「技能実習生3号」という3つの区分に分かれています。

| 受入企業の常勤職員数 | 技能実習生の区分 | ||

|---|---|---|---|

| 第1号(在留1年) | 第2号(在留2~3年) | 第3号(在留4~5年) | |

| 301人以上 | 基本人数の2倍 | 基本人数の4倍 | 基本人数の6倍 |

| 201~300人 | 30人 | 60人 | 90人 |

| 101~200人 | 20人 | 40人 | 60人 |

| 51~100人 | 12人 | 24人 | 36人 |

| 50人以下 | 10人 | 20人 | 30人 |

| 40人以下 | 8人 | 16人 | 24人 |

| 30人以下 | 6人 | 12人 | 18人 |

常勤職員30人以下の優良基準に適合した企業の場合

*優良枠を活用し、第1号を毎年フルで採用した場合の累計人数イメージです。

*4年目以降は1号(6)+2号(12)+3号(18)=36名まで拡大可能(上表参照)。

7. 中小企業向け活用ポイント

ポイント1:まずは「団体監理型」で負担を減らすのがおすすめ

初めて外国人材を受入れる中小企業にとっては、「団体監理型」は大きな負担軽減になります。監理団体が様々な手続きや管理をサポートしてくれるため、自社のリソースを効率的に活用することができます。

団体監理型のメリット – 監理団体のサポート内容

- 煩雑な書類作成の支援

- 入国前の講習や日本語教育

- 日本での生活サポート

- 実習中の相談対応や監査

ポイント2:「育てる」視点で長期的な計画を立てましょう

技能実習から特定技能へのパスを見据えた育成計画を立てることで、外国人材の定着率向上や戦力化につながります。

キャリアパスの構築

- 技能実習制度(最大5年):1号→2号→3号へステップアップ

- 特定技能1号(最大5年):さらに高度な技能の習得・発揮

最長10年間の長期キャリアパス設計が可能

ポイント3:新しい制度「育成就労制度」への準備を進めましょう

現在の技能実習制度は2027年頃から「育成就労制度」へと移行する予定です。新制度では、「人材育成」に加えて日本の「人材確保」がより明確な目的となり、一定の要件を満たせば転籍も可能になる方向で検討が進んでいます。

制度移行タイムライン

| 2025年 | 2027年 | 2030年 |

|---|---|---|

| 現行制度 | 新制度開始 | 完全移行 |

| 活用期 | 並行期間 | 育成就労制度へ |

ポイント4:安心して働ける環境づくりは何よりも大切です

外国人材が「この会社で働いてよかった」と思える環境づくりが、長期的な人材確保の鍵となります。

良好な環境づくりのポイント

- 適正な労働時間・賃金管理

- ハラスメント防止策の実施

- 人権に配慮した対応

- 信頼関係構築による定着率向上

8. 今後の育成就労制度について

育成就労制度(2027年~)の特徴

2027年から導入予定の「育成就労制度」は、技能実習に代わる新たな在留資格制度として注目されています。以下に、その主な特徴を整理しました。

| 目的 | 人材育成+日本の人材確保 |

|---|---|

| 期間 | 基本3年間、特定技能へのパス明確化 |

| 転籍 | 一定要件で認められる方向 |

| 日本語 | N5レベル以上が要件 |

| 対象分野 | 特定技能の分野から指定 |

育成就労制度について

育成就労制度の概要まとめー2025年は「現制度活用+新制度準備」の重要期間ー

今後の対応ステップ

- STEP1:制度全体像の把握と信頼できるパートナー選び

- STEP2:計画的なOJT設計と試験対策支援体制の構築

- STEP3:育成就労制度を見据えた社内体制の整備

- STEP4:無料相談窓口等の積極活用

2025年は現行の技能実習制度を活用しつつ、今後導入される育成就労制度への準備を進める大切な時期です。

まずは、「制度の全体像を把握し、信頼できる監理団体や専門家といったパートナーを選ぶ」ことが最初の一歩です。外国人材が着実に成長できるよう、「計画的なOJT」と「特定技能を見据えた試験対策支援」をセットで設計していくことをおすすめします。

段階的に取り組みを進めることで、外国人材はきっと貴社の力強い戦力となってくれるでしょう。