1.特定技能制度、ひずみ解消への一歩

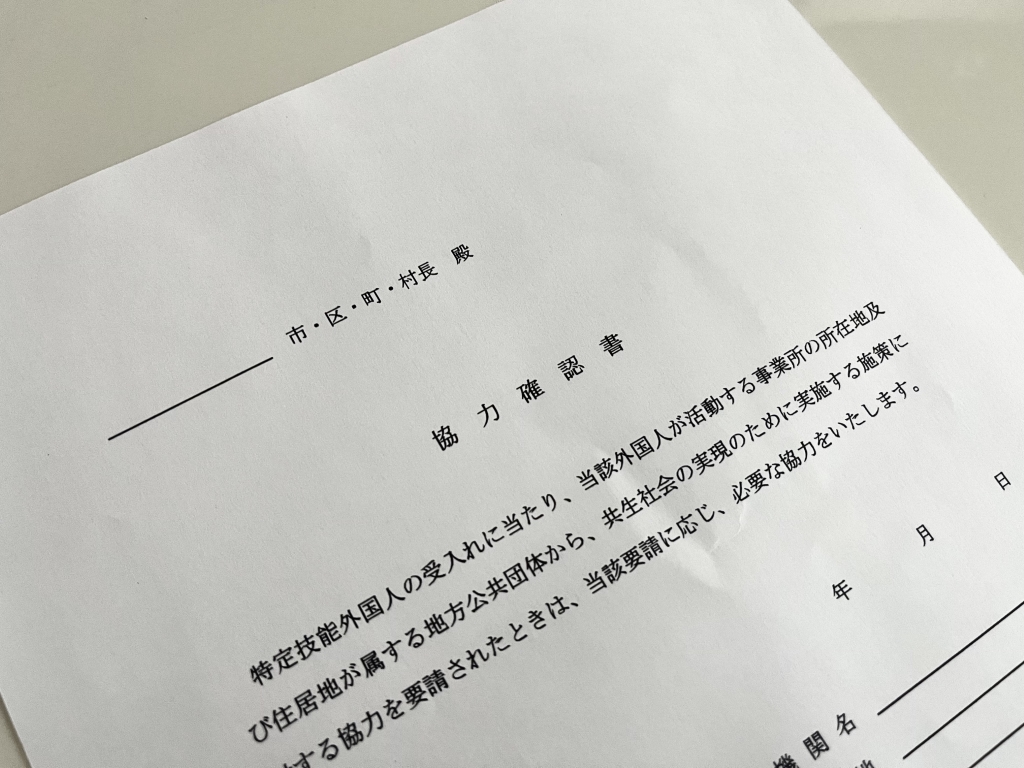

2025年4月、特定技能制度における「協力確認書」の提出が義務化された。

これは単なる手続きの強化にとどまらず、日本の外国人材受け入れ政策が新たなフェーズに入ったことを意味する。

これまで同制度は、深刻化する人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れる手段として活用されてきた。しかし、制度開始から数年が経過すると、現場では「定着しない」「辞めやすい」「日本語が通じにくい」といった課題が明らかになってきた。

制度として浸透しつつある今、生じたひずみを解消すべく、企業や地域には「雇ったら終わり」ではなく、共に働き、共に暮らすという新たな意識が求められている。

2.外国人材を支える、体制構築の重要性

今回義務化された協力確認書は、企業が外国人材に対して生活支援や就労支援を行い、地域社会との共生に協力することを自治体に約束する文書だ。

具体的には、日本語学習の機会を提供したり、公共交通や医療機関の使い方や、ゴミ出し等日常生活のルールを多言語で案内したり、行政サービスへの橋渡しを行ったりする取り組みが求められる。

こうした義務化の背景には、「多文化共生社会」への本格的な移行という時代の潮流がある。

地方では人手不足が慢性化し、外国人材なしでは産業や地域経済が立ち行かなくなりつつある。にもかかわらず外国人労働者を一時的な労働力とみなし、支援を怠れば、生活上の不安や孤立感から早期離職や地域トラブルが発生し、企業にも悪影響となって跳ね返ってくる。

共に働き、共に暮らすためには、生活支援と地域との協力体制構築が不可欠であり、ようやくその現実が制度に反映された格好だ。

3.協力確認書がもたらす企業への利益

もちろん、企業にとっては手続きが増えることへの負担もある。現場からは「また書類が増えた」「どの程度まで対応すればよいのか分からない」といった戸惑いの声も少なくない。

しかし、協力確認書の義務化は、長期的に見れば企業にとっても多くのメリットをもたらす。

例えば、生活支援体制が整えば、外国人材は安心して働き続けることができ、生産性の向上や離職率の低下が期待される。加えて、良き隣人として外国人労働者が認知されることで、地域社会からの信頼が高まり、企業の社会的評価や採用力の強化にも寄与する。

つまり、協力確認書は課された「義務」ではなく、成長戦略の一環として捉えるべきものなのだ。企業が変われば地域が変わり、地域が変われば日本社会全体の在り方にも変化が生まれるだろう。

特定技能制度は、「人と地域をつなぐ社会制度」へとその役割を広げようとしている。

外国人材を地域の一員として迎え入れ、支え合いながら歩む社会へ──その転換をどう形にしていくか。それこそが日本社会の未来を左右する鍵となる。

先行きが不透明な中、つながりを築くことは確かな成長の基盤となるはずだ。

(※このコラムは、ビル新聞2025年4月28日号掲載「雇用から共生へ─特定技能の新たな段階」Vol.64を加筆転載したものです。)