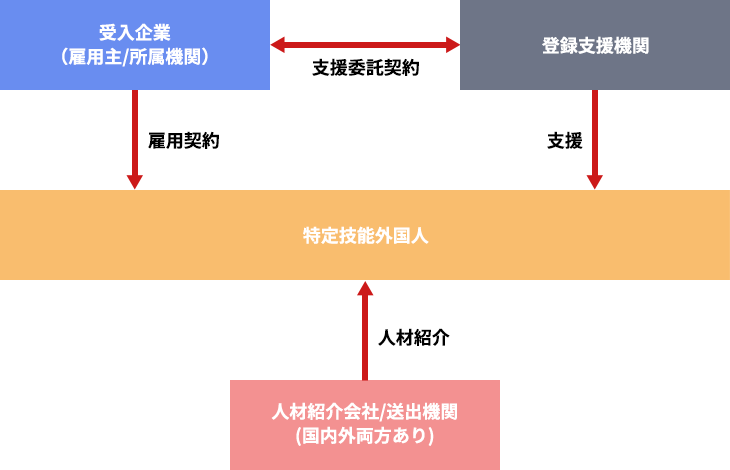

1. 受入れに関わる主な関係者

特定技能外国人材を受入れる過程では、いくつかの関係者が連携して進めていきます。それぞれの役割を理解しておくことが、円滑な受入れの第一歩です。

受入企業(雇用主)

特定技能外国人材を雇用し、実際に働いてもらう企業です。

雇用契約の締結

日本人と同等以上の労働条件(適正な賃金設定、労働時間、休暇制度など)で雇用契約を結びます。

外国人材が不当な待遇を受けることがないよう、労働関係法令を遵守した契約内容とすることが求められます。

報酬の支払い

契約に基づいた適正な報酬を期日通りに支払います。賃金の不当な天引きなどは禁止されています。

労働法令の遵守

労働基準法、労働安全衛生法など関連法令を遵守します。外国人だからといって、労働条件や安全衛生面で日本人労働者と差を設けることはできません。

支援計画の作成・実施

特定技能外国人が日本での生活や仕事に適応できるよう、以下のような支援計画を作成・実施する責任があります。

- 事前ガイダンス

- 出入国時の送迎

- 住居確保・生活オリエンテーション

- 日本語学習の機会提供

- 相談・苦情への対応

- 日本人との交流促進

- 転職支援(自己都合で離職する場合)

- 行政手続き等への同行支援

これらの支援は、自社で実施することも可能ですが、専門知識やノウハウが必要なため、多くの企業は登録支援機関に委託しています。

外国人材が安心して働き続けられる環境づくりは、企業の責任であると同時に、人材の定着率を高める重要な要素でもあります。

登録支援機関

登録支援機関は、受入企業に代わって外国人材の支援を行う専門機関です。法務省に登録された組織のみが活動できます。

主な支援内容

出入国時の送迎と住居確保

来日時の空港出迎え、住居の確保・契約サポート、生活必需品の準備など、初期の生活立ち上げを支援します。

生活オリエンテーションと日本語学習支援

日本の生活ルール、地域のマナー、交通機関の利用方法、災害時の対応など、日本での生活に必要な基本情報を提供します。また、日本語学習の機会や教材の紹介なども行います。

相談・苦情対応

仕事や生活面での困りごとの相談窓口となり、必要に応じて受入企業との調整も担います。特に言語の壁がある初期段階では、母国語でのサポートが重要です。

行政手続きへの同行支援

住民登録、銀行口座開設、携帯電話契約、健康保険・年金の手続きなど、各種行政手続きへの同行・通訳を行います。

定期面談と報告書作成

少なくとも3ヶ月に1回は特定技能外国人と面談を行い、生活・就労状況を確認します。その内容を報告書としてまとめ、受入企業と出入国在留管理庁に提出します。

登録支援機関について

特定技能制度では、外国人材への「支援」が重視されています。この支援を専門的に行うのが登録支援機関です。

技能実習制度の監理団体とは役割が異なりますが、監理団体が登録支援機関の許可も取得して両方の機能を果たしているケースも少なくありません。特に初めての受入れでは、専門的なノウハウを持つ登録支援機関のサポートが心強い味方となります。

人材の斡旋・紹介ルート

特定技能外国人を採用するには複数のルートがあります。

1. 海外送出機関

国外在住者を送り出す機関で、候補者の募集・選抜や日本語教育を担当します。送出国政府が認定した機関との連携が基本です。

2. 登録支援機関

支援だけでなく、人材紹介も行うケースが多くあります。特に技能実習生から特定技能への移行を支援する場合は、両方の機能を持つ機関が効率的です。

3. 人材紹介会社

国内外の候補者と企業をマッチングします。外国人特化型の人材紹介会社も増えています。

4. 直接応募

ハローワークや求人サイトを通じた応募も可能です。特に国内の技能実習修了者や留学生は、こうした経路で求職活動を行うことがあります。

適切な人材と出会うためには、これらの経路を理解し、自社に合った採用ルートを選ぶことが重要です。

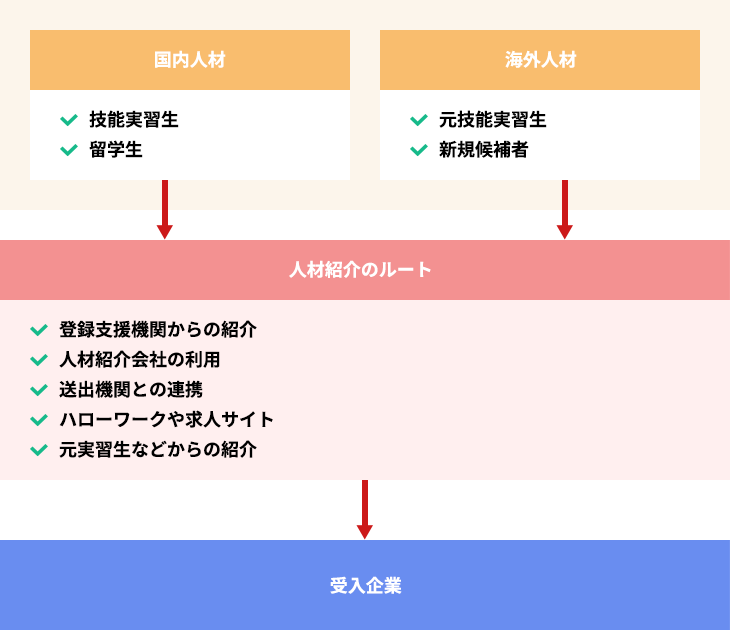

2. 特定技能外国人材の主な採用ルート

特定技能外国人材を採用するルートは大きく3つに分けられます。それぞれの特徴を理解し、自社に合った方法を選びましょう。

ルート1:国内にいる技能実習生からの移行

国内で技能実習生として働いている外国人が、特定技能へ移行するルートです。

同業種の場合

技能実習2号または3号を良好に修了し、同じ業種で特定技能として働く場合は、技能試験も日本語試験も免除されます。最もスムーズに移行できるルートです。

すでに日本での生活や仕事に慣れているため、すぐに戦力となることが期待できます。

また、試験免除により手続きもシンプルで、受入企業にとっても負担が少ないメリットがあります。

異業種の場合

技能実習2号または3号を良好に終えた方が、異なる業種の特定技能として働く場合は、技能試験のみ受験が必要です。

このルートでは、幅広い分野へのキャリアチェンジが可能です。例えば、建設分野の技能実習から、介護分野の特定技能へといった転換も可能になります。

ルート2:国内にいる留学生などからの移行

日本の教育機関で学んだ留学生などが特定技能へ移行するルートです。この場合、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。

専門学校や大学で特定産業分野に関連した学問を学んだ留学生は、その知識を活かせる分野で特定技能として働くことができます。例えば、調理専門学校の卒業生が「外食業」の特定技能として就労するケースなどが考えられます。

ルート3:海外からの採用

国外に住む外国人材を新たに招へいするルートです。

元技能実習生の再来日

かつて日本で技能実習生として働き、帰国した方を再び招へいするケースです。技能実習2号等を良好に修了していれば、同業種であれば試験が免除されます。

日本の就労経験があるため、文化や仕事の進め方を理解している点が大きなメリットです。また、日本語コミュニケーション能力も一定レベル以上が期待できます。

再来日までの期間が長い場合でも、以前培った経験やスキルを活かして、すぐに戦力として活躍できる可能性が高いです。

新規候補者

特定技能として初めて日本で働く方を招へいするケースです。この場合、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。

全く新しい人材層にアクセスできることがメリットですが、日本での生活や仕事経験がないため、入国後の支援がより重要になります。特に、初期段階での生活オリエンテーションや職場適応のサポートが不可欠です。

現地の送出機関や日本語学校と連携し、来日前から日本語や日本文化の学習をサポートすることで、入国後の適応をスムーズにすることができます。

国内技能実習生

-

同業種試験免除 異業種技能試験必要

在留資格変更

国内留学生・在留者等

技能試験・日本語試験

必要在留資格変更

海外からの採用

-

元技能実習生同業種試験免除 異業種技能試験必要新規候補者

技能試験・日本語試験必要

CoE + ビザ

3. 採用ルート別の所要期間目安

特定技能外国人材の採用から就労開始までの期間は、採用ルートによって大きく異なります。計画的に進めるために、おおよその目安を把握しておきましょう。

実際の期間は、書類の不備や審査状況、渡航手続きなどによって変動することを考慮し、余裕を持ったスケジューリングが大切です。特に繁忙期(年度末や年度始め)は審査に時間がかかる傾向があるため、注意が必要です。

国内ルート

同業種の技能実習生から

最短1ヶ月で就業可能 技能試験・日本語試験が免除され、在留資格変更のみのため、最も短期間で手続きが完了します。

留学生など

試験合格から1〜2ヶ月 既に国内に滞在しているため渡航の必要がなく、在留資格変更の期間のみを見込めば良いです。

海外ルート

元技能実習生

2〜3ヶ月 試験は免除されますが、在留資格認定証明書の交付、ビザ申請、渡航準備などの期間が必要です。

新規候補者

3〜6ヶ月 技能試験・日本語試験の受験からスタートし、合格後に在留資格の申請、ビザ取得、渡航と進むため、最も長い期間を要します。

4. 海外から採用する場合の受入れの流れを詳細解説

特定技能外国人材の受入れは、段階的に進めていきます(期間目安:3~6ヶ月)。

各ステップをしっかり押さえて、計画的に進めましょう。

ステップ1:準備と人材像の整理(2週間~1ヶ月)

受入れの第一歩は、「どんな人材が必要か」を明確にすることです。漠然と「人手が欲しい」では、ミスマッチの原因になりかねません。

必要職種・スキルの明確化

まずは自社の人手不足の状況を分析します。どの業務に人材が必要で、そこでどのようなスキルが求められるのか。特定技能の対象となる分野と照らし合わせて、具体的な職種やスキル要件を決めていきます。

例えば、「製造業の組立作業で3名」「農業の栽培管理で2名」というように、具体的な業務内容と人数を明確にします。また、必要なスキルレベルや経験なども具体的に整理しておくと、後の採用活動がスムーズになります。

採用人数と条件設定

何名の外国人材を採用するか、給与や勤務時間、休日などの労働条件をどうするかを決めます。この条件は日本人と同等以上に設定する必要があります。

特に賃金については、最低賃金を上回るだけでなく、同じ職種の日本人従業員と比較して不当な差がないよう注意が必要です。また、各種手当や福利厚生、住居手当や通勤手当など、外国人材特有の支援を考慮することも大切です。

登録支援機関・人材紹介ルートの選定

自社で全ての支援を行うか、登録支援機関に委託するかを決めます。委託する場合は、信頼できる機関を選ぶことが重要です。

登録支援機関の選び方チェックリスト

- 対象分野の支援実績が豊富か

- 希望する国籍の外国人支援実績があるか

- 通訳サポートは充実しているか

- 担当者の対応は丁寧か

- 費用体系は明確で適切か

- 定期面談の内容や頻度は十分か

- 緊急時の対応体制は整っているか

- 他の受入企業からの評判はどうか

登録支援機関の選び方ポイント

登録支援機関選びは、受入れの成否を左右する重要なポイントです。自社の状況に合った最適なパートナーを選びましょう。

- 対象分野の支援実績

自社の業種・職種の支援経験が豊富か - 対応国籍の実績

希望する国籍の外国人材の支援実績があるか - サポート体制

対応言語数、通訳の充実度、面談頻度は十分か - 費用の透明性

初期費用や月額費用が明確で、追加費用がないか - 担当者の対応

質問への回答が迅速で、丁寧なコミュニケーションがとれるか

登録支援機関の選定と並行して、人材募集ルートも検討します。技能実習生からの移行を狙うなら、技能実習の監理団体との連携が効果的です。

海外からの採用を考えるなら、送出機関や現地の日本語学校とのネットワークを持つ登録支援機関を選ぶとよいでしょう。

ステップ2:人材募集と面接

人材像が明確になったら、次は具体的な人材募集と選考です。国内採用と国外採用では進め方が異なります。

国内採用の場合

国内にいる技能実習生や留学生などを採用する場合は、比較的スムーズに進められます。

主な探し方としては、登録支援機関からの紹介、ハローワーク、外国人専門の人材紹介会社、求人サイト、SNSなどがあります。過去に受け入れた技能実習生からの紹介も有効な手段です。

具体的には、求人票の作成から始め、登録支援機関や人材紹介会社などの協力を得て候補者を集めます。応募書類や履歴書をチェックし、面接日程を調整します。

国内採用のメリットは、日本での生活経験があること、対面での面接が可能なこと、採用から就労開始までの期間が短いことなどが挙げられます。

国外採用の場合

海外にいる人材を採用する場合は、送出機関や登録支援機関、人材紹介会社と連携して進めます。

現地の日本語学校や職業訓練校への求人、送出機関を通じた募集活動などが主な探し方です。多くの候補者から選ぶことができる反面、渡航費などの追加コストが発生する場合があり、送出機関との連携が不可欠です。

海外での採用活動は、現地訪問またはオンライン面接で行います。オンライン面接の場合は、通信環境の確認や通訳の手配など、事前準備が重要です。

面接のポイント

面接では、業務に必要なスキルや経験に加え、日本語でのコミュニケーション能力(日本語能力試験N4レベル相当が目安)、責任感、適応性、長期的に働く意欲などを確認します。

国内の場合は、対面面接が一般的ですが、最近は国内外でオンライン面接が主流です。必要に応じて、通訳を介した面接も検討しましょう。

技能・経験

- 必要スキルの有無

- 実務経験の内容

- 技能証明書の有無

- 適応力

日本語能力

- 日常会話レベル

- 業務用語の理解

- 読み書き能力

- 試験合格状況

人物面・意欲

- 責任感

- チームワーク

- 長期就労の意思

- 文化適応性

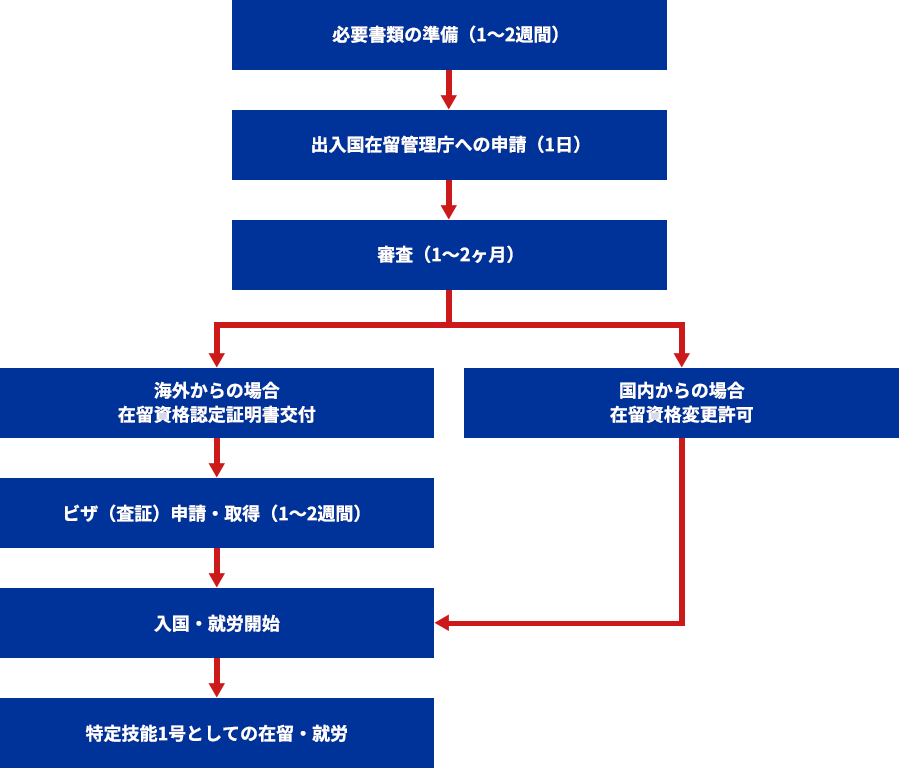

ステップ3:在留資格の申請(1~2ヶ月)

面接を通じて採用する人材が決まったら、特定技能の在留資格取得の手続きを進めます。これは受入企業または登録支援機関が行います。

申請の流れ

1.必要書類の準備(1〜2週間)

- 雇用契約書

- 労働条件通知書

- 支援計画書

- 登録支援機関との支援委託契約書(委託する場合)

- 会社の登記事項証明書

- 決算書類

- 特定技能外国人のパスポートコピー

- 写真

- 技能試験・日本語試験の合格証明書(または免除証明)

- その他証明書類

書類準備の段階で最も重要なのが「支援計画書」です。これは、特定技能外国人が日本で安心して生活・就労するための具体的な支援内容を記載するもので、入国後の支援活動の基盤となります。

2.出入国在留管理庁への申請(1日)

準備した書類を、外国人の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。申請は受入企業または登録支援機関が行います。

3.審査(1〜2ヶ月)

出入国在留管理庁による審査が行われます。この期間は通常1~2ヶ月程度ですが、書類の不備や追加書類の提出を求められると、さらに時間がかかる場合があります。特に繁忙期は審査に時間がかかることもあるため、余裕をもった申請スケジュールを立てることが大切です。

4.認定証明書交付または変更許可

審査に通ると、海外からの場合は「在留資格認定証明書」が、国内にいる外国人の場合は「在留資格変更許可」が下ります。海外からの場合は、この証明書を本人に送付し、ビザ申請に使用します。

5.ビザ取得(海外からの場合)(1〜2週間)

在留資格認定証明書を持って、特定技能外国人の本国にある日本大使館や領事館でビザの申請を行い、ビザを取得します。このプロセスは通常1~2週間程度ですが、国によっては追加の審査があり、時間がかかる場合もあります。

在留資格申請は慎重に

申請書類の準備には専門知識が必要です。不備があると審査に時間がかかったり、不許可になる場合もあります。特に初めての申請では、経験豊富な登録支援機関のサポートを受けることをお勧めします。

多くの登録支援機関は、申請書類作成や申請代行のサービスも提供しています。不安な場合は、これらのサポートを活用しましょう。

ステップ4:渡航・入国後の支援(1ヶ月)

在留資格が認められたら、いよいよ特定技能外国人の入国です。ここからは具体的な支援活動が始まります。

空港での出迎えと入居サポート

特定技能外国人を受入れる企業または登録支援機関の担当者が、空港に出迎えに行きます。初めて日本に来る場合は特に不安が大きいため、丁寧な対応が求められます。

各種手続きの支援

これらの手続きは日本語が分からない外国人にとっては非常に難しいため、同行支援が必要です。通訳を介した説明や、必要書類の事前準備など、きめ細かなサポートを心がけましょう。

- 市区町村での転入届:

住民票の登録、マイナンバーカードの申請などを行います。 - 銀行口座開設:

給与振込用の口座開設をサポートします。銀行によっては外国人向けの手続きに制限がある場合もあるため、事前確認が必要です。 - 携帯電話契約:

連絡手段確保のため、携帯電話の契約をサポートします。 - 国民健康保険や国民年金の加入手続き:

社会保険に加入しない場合は、国民健康保険と国民年金の加入手続きが必要です。社会保険に加入する場合は、その手続きをサポートします。

生活オリエンテーション

これらの情報は、できるだけ母国語または簡単な日本語で説明し、理解を確認しながら進めることが大切です。写真やイラスト、動画などの視覚資料を活用すると、より理解しやすくなります。

- 地域のルール:

ごみの分別方法や収集日、騒音に関するマナーなど、地域生活のルールを説明します。 - 交通ルールと公共交通機関:

交通安全の基本ルール、最寄りの駅やバス停の利用方法、通勤経路の案内などを行います。 - 災害時の対応:

地震や台風などの災害時の行動、避難場所、緊急連絡先などを確認します。 - 医療機関の利用方法:

病気やケガの際の医療機関の利用方法、健康保険証の使い方などを説明します。 - 日本の習慣やマナー:

基本的な挨拶、職場でのマナー、公共の場でのルールなどを伝えます。

ステップ5:就業開始とフォローアップ

入国後の手続きが終わったら、いよいよ就業開始です。

OJTと職場適応支援

実際の業務を通じた研修(OJT)で、仕事のスキルや日本の職場ルール、同僚とのコミュニケーション方法などを学んでもらいます。

特に入社初期は、業務内容の丁寧な説明、定期的な進捗確認、困りごとの聞き取りなど、きめ細かなサポートが必要です。職場の日本人社員との関係づくりも、定着のために重要なポイントです。

OJTを効果的に進めるためのポイント

- 段階的な指導:

簡単な作業から始め、徐々に難易度を上げていきます。 - 視覚的な説明:

言葉だけでなく、図解やデモンストレーションを活用します。 - 反復練習の機会:

十分な練習時間を確保し、理解度を確認しながら進めます。 - フィードバックの工夫:

良い点を褒め、改善点は具体的にアドバイスします。 - 成長の見える化:

習得したスキルや成長を見える形で示し、モチベーション向上につなげます。

登録支援機関による定期フォロー

登録支援機関は、支援計画に基づき、特定技能外国人本人および受入企業との間で定期的な面談(3ヶ月に1回以上)を実施します。就労状況や生活状況を確認し、困りごとがないかヒアリングします。

定期面談のポイント

- リラックスした雰囲気:

相談しやすい環境で、本音を引き出します。 - 通訳の活用:

必要に応じて通訳を介し、言語の壁を低くします。 - 両面からの確認:

特定技能外国人と企業側の両方から状況を確認します。 - 具体的な解決策の提案:

問題が見つかった場合は、具体的な解決策を提案します。 - フォローアップの確実な実施:

提案した解決策の実施状況を次回面談で確認します。

この面談は単なる形式ではなく、潜在的な問題の早期発見や解決に役立ちます。面談結果は出入国在留管理庁に提出する報告書にも記載されます。

特定技能2号への移行検討

特定技能1号として5年間就労した後、さらに日本で働き続けたいという希望がある場合、特定技能2号への移行を検討します。特定技能2号に移行するためには、より高い技能水準が求められます。

長期的なキャリアパスを見据えて、必要な技能向上や試験準備をサポートすることも、受入企業の重要な役割です。

特定技能2号へのキャリアパスを支援するポイント

- 早期からの情報提供:

特定技能2号の制度や要件について、早い段階から情報提供します。 - スキルアップ支援:

より高度な技能習得のために、研修機会や学習教材を提供します。 - 評価試験対策:

特定技能2号の評価試験に向けた対策を支援します。 - キャリア面談の実施:

定期的にキャリア面談を行い、本人の希望と成長を確認します。 - 長期的なキャリアプランの共有:

企業としての期待と本人のキャリア希望を擦り合わせます。

受入れは「採用して終わり」ではない

特定技能外国人材の真価は、長期的に安定して活躍してもらうことで発揮されます。そのためには、入国後の継続的な支援が不可欠です。

登録支援機関と受入企業が密に連携し、定期的な面談や相談対応を通じて、特定技能外国人が日本での生活や仕事に早く慣れ、長期的に活躍できる環境を整えましょう。言葉や文化の壁を乗り越え、お互いに学び合う姿勢が、定着率の向上につながります。

- 準備と人材像の整理(2週間~1ヶ月)

- 人材募集と面接

- 在留資格の申請(1~2ヶ月)

- 渡航・入国後の支援(1ヶ月)

- 就業開始とフォローアップ

まとめ

特定技能制度による外国人材の受入れは、準備から就労開始、そして定着支援まで、複数のステップを経て進みます。初めて取り組む企業にとっては複雑に感じられるかもしれませんが、ステップごとに丁寧に進めることで、スムーズな受入れが可能になります。

特定技能外国人材受入れ成功のポイント

- 人材像と採用ルートの明確化

- 信頼できる登録支援機関との連携

- 丁寧な入国時・初期支援

- 職場での受入れ体制整備

- 継続的なコミュニケーションと支援

- 長期的なキャリア支援

特定技能制度は、単なる「人手不足対策」ではなく、「多様な人材が活躍できる組織づくり」の一環として捉えることが大切です。言語や文化の違いを乗り越え、お互いに学び合う環境を整えることで、外国人材も日本人社員も共に成長できる組織を目指しましょう。

外国人材の受入れに関する疑問や不安は、専門家への相談を通じて解消していくことをお勧めします。適切な支援体制と受入れ準備があれば、特定技能外国人材は貴社の大きな力となるはずです。